目次

なぜ日本人は「厄年」を気にするのか

「今年は本厄だから気をつけて」

「神社で厄払いした方がいい」

――日本に住んでいれば一度は耳にする「厄年」という言葉。

多くの人が

「厄年=災いが起こりやすい年齢」と理解していますが

実はその由来や本当の意味を正しく知っている人は少ないのです。

本記事では、

-

厄年の歴史的ルーツ

-

神社文化と結びついた背景

-

本当に“災いの年”なのかという疑問

-

現代の厄除け行事や体験談

-

厄除けグッズやお守り選びのポイント

を詳しく解説していきます。

1.厄年の基本:男女別の年齢と意味

まずは基本知識を整理しましょう。

男性の厄年

-

前厄:24歳・41歳・60歳

-

本厄:25歳・42歳・61歳

-

後厄:26歳・43歳・62歳

特に「42歳」は「死に」に通じることから“大厄”と呼ばれ、もっとも注意すべき年齢とされます。

女性の厄年

-

前厄:18歳・32歳・36歳・60歳

-

本厄:19歳・33歳・37歳・61歳

-

後厄:20歳・34歳・38歳・62歳

女性は「33歳」が“散々”に通じ、大厄とされています。

2.厄年の由来とは?

平安時代からの風習

厄年のルーツは平安時代に遡ります。

当時は医学が発展しておらず、体力の変化や病気の多発する年齢を「厄」と位置づけました。

神道と陰陽道の融合

陰陽道の思想に「年齢と運勢の関係」が重視され、神社文化と結びついたことで「厄年」という形で広まりました。

人生の転機の象徴

現代的に解釈すれば、厄年は「心身が大きく変化するライフステージの節目」を意味します。

-

男性42歳 → 仕事や家庭の重責

-

女性33歳 → 出産・育児・環境の変化

つまり「厄年は不幸の年」ではなく、「注意すべき節目」だと捉えると理解しやすいでしょう。

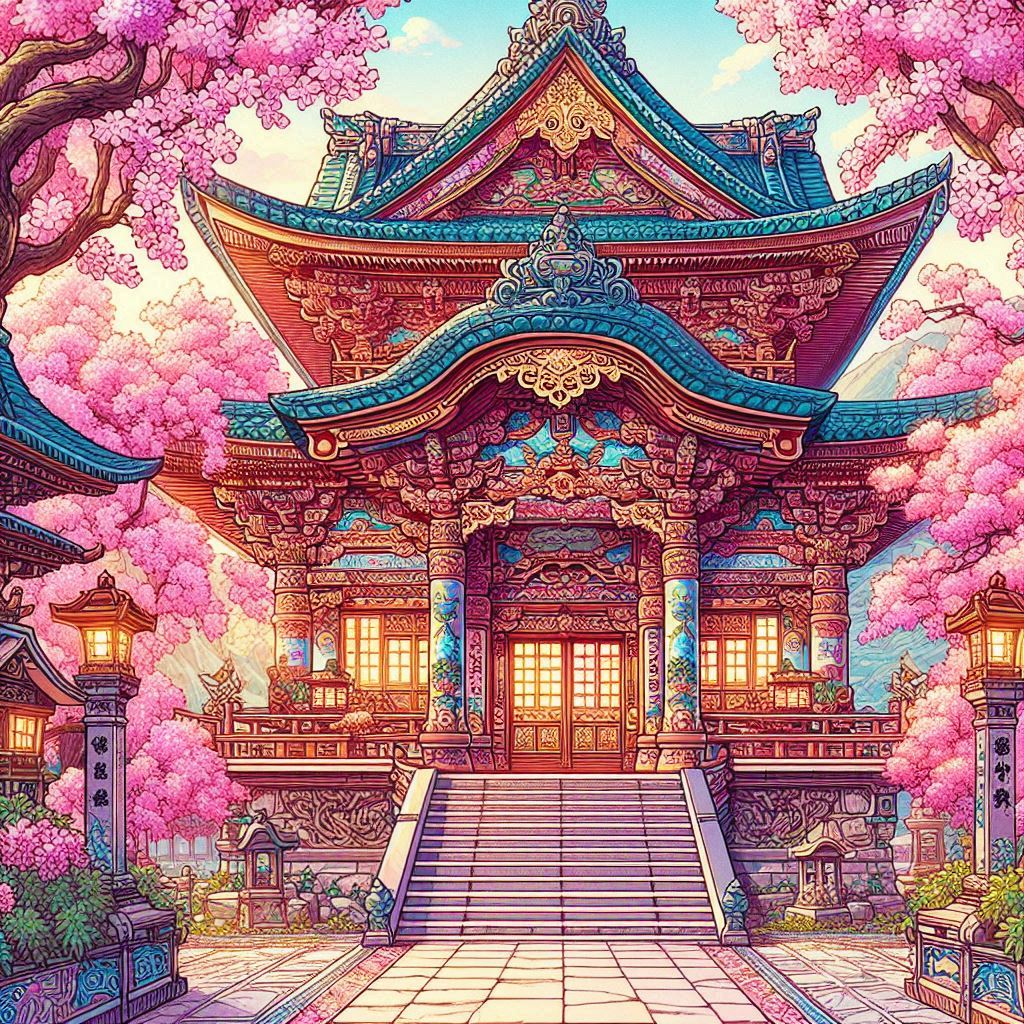

3.神社で行う「厄払い」の意味

神社の厄払いは、単に災いを防ぐおまじないではなく、神前で自分の心と体を整える行為でもあります。

厄払いの流れ(一般例)

-

神社で受付を済ませる

-

祝詞奏上(神職が厄除けの祝詞を読む)

-

お祓い(榊や御幣で祓う)

-

御守・御札の授与

「厄を祓う」と同時に「新しいエネルギーを授かる」という二重の意味があるのです。

- 厄除け御守り(神社授与品)

👉 自宅用・持ち歩き用を分けて使うと効果的。

created by Rinker¥6,200 (2026/01/07 16:29:17時点 楽天市場調べ-詳細)

4.口コミで聞いた!厄年体験談

✅ ネガティブ体験談

-

42歳男性:「本厄の年に転職と親の病気が重なり、まさに厄年だと感じた。」

-

33歳女性:「体調を崩しやすく、確かに“節目の年”だと思った。」

✅ ポジティブ体験談

-

61歳男性:「厄払いをしたからか、逆に健康に気を遣うきっかけになった。」

-

37歳女性:「お守りを身につけていたら、不思議とトラブルが起きなかった。」

厄年を“災いの年”と捉えるか、“人生を見直す機会”と捉えるかで、体験の質が大きく変わるのです。

5.厄払いだけじゃない!厄除けの生活習慣

厄年は「健康・人間関係・仕事」を整えるチャンスでもあります。

実践できる開運アクション

-

健康管理:定期健診・軽い運動・バランス食

-

断捨離:不要な物を整理すると心の厄も取れる

-

神社参拝:月1回のお参りでリセット習慣

-

感謝の言葉を増やす:「ありがとう」は最強のお祓い

6.厄年と開運グッズ

人気アイテム

-

厄除け御守り(神社授与品)

👉 自宅用・持ち歩き用を分けて使うと効果的。

created by Rinker¥6,200 (2026/01/07 16:29:17時点 楽天市場調べ-詳細) -

天然石パワーブレスレット(厄除け石:オニキス・水晶)

👉 ネガティブエネルギーを跳ね返すと人気。

created by Rinker¥1,800 (2026/01/07 16:29:17時点 楽天市場調べ-詳細) -

白檀のお香

👉 邪気を祓い、心を落ち着けるリラックス効果。

created by Rinker¥5,438 (2026/01/07 16:29:17時点 楽天市場調べ-詳細) -

盛り塩セット

👉 家やオフィスの厄除けに。

created by Rinker¥2,068 (2026/01/07 18:05:42時点 楽天市場調べ-詳細)

7.雑学コラム:厄年に関する豆知識

-

地域によって厄年の年齢が異なる(京都と東京では数え方が違う)

-

厄払いは必ずしも年明けに行う必要はなく、誕生日前でもよい

-

「厄年=災い必至」ではなく「健康や行動に注意する年」という意味合い

-

厄年をきっかけに転職や結婚を決断する人も多い

-

神社によっては「厄除け大祭」を開催して大規模に祈願を行う

8.Q&Aコーナー

Q1. 厄年は数え年ですか?

A. 多くの神社では「数え年(満年齢+1歳)」で数えます。

Q2. 厄払いは複数回受けてもいい?

A. 問題ありません。心の安心につながります。

Q3. 厄払いを受けないと不幸になりますか?

A. いいえ。大切なのは「心身を整える意識」を持つことです。

まとめ:厄年を恐れる必要はない

-

厄年は「不幸の年」ではなく「節目の年」

-

神社の厄払いは“心のリセット”として有効

-

健康管理や生活改善のチャンスにできる

-

厄除けグッズやお守りで心の安心を得られる

厄年を「恐れる年」ではなく「自分を見直す年」として活用すれば、むしろ人生を好転させるきっかけになります。