目次

はじめに

「おまじない」と聞くと、

子どもの頃にやった恋愛成就のおまじないや、

受験合格祈願などを思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、日本におけるおまじないのルーツをたどると、

千年以上前の平安時代にさかのぼります。

当時、貴族たちは 陰陽師(おんみょうじ) に病気や災厄を祓ってもらい、

呪符や言葉を用いた「おまじない」で生活を守っていました。

この記事では、

✅ 日本最古のおまじないの歴史

✅ 陰陽師と呪符の役割

✅ 現代に受け継がれる形

✅ 実際に試した人の口コミ

✅ おすすめの開運グッズや関連本

などを徹底解説していきます。

日本で一番古い「おまじない」のルーツ

「おまじない」という言葉の由来は、古語の「まじなひ」で「呪い・魔除け」を意味します。

記録に残る日本最古のおまじないは、 平安時代の陰陽道 に大きく関わっています。

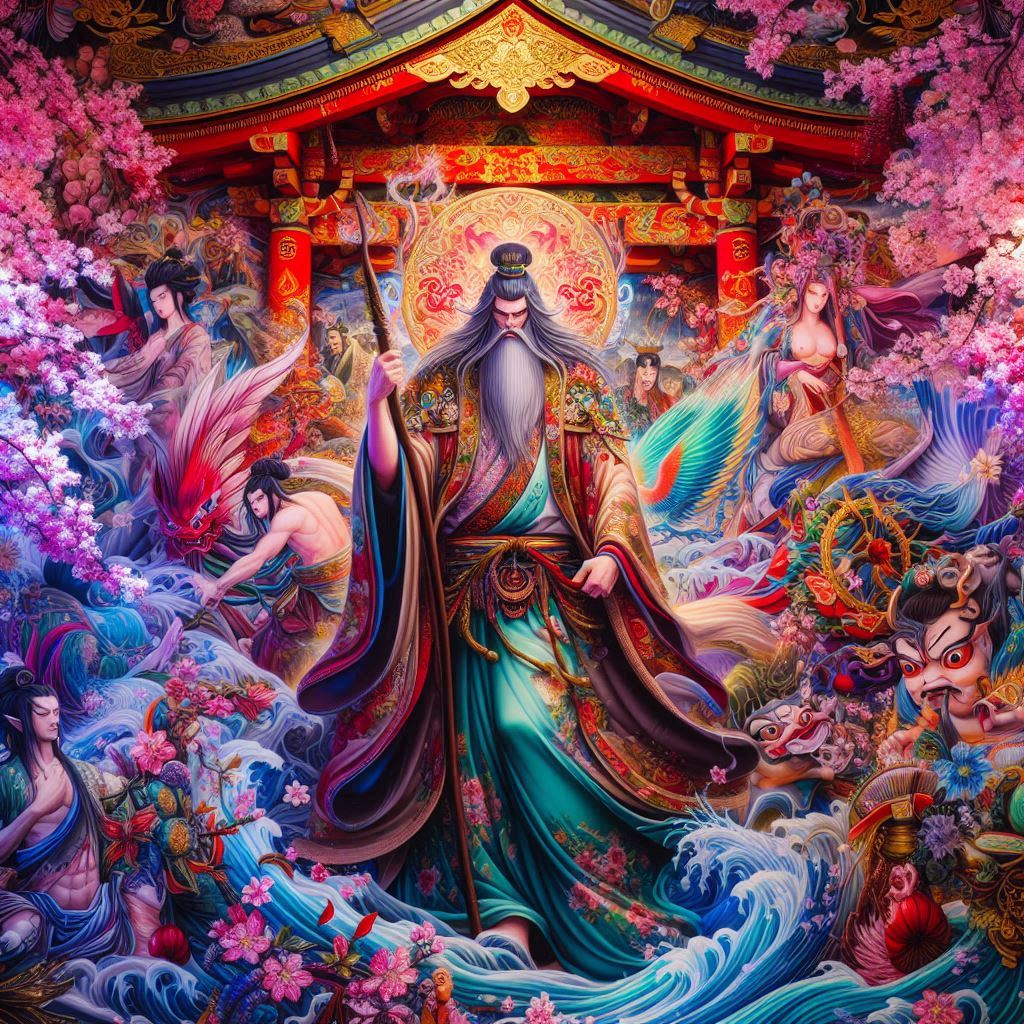

陰陽師とおまじない

平安京(現在の京都)では、陰陽師が暦や星の動きを読み、祈祷や呪符を使って人々の不安を和らげました。

特に有名なのが 安倍晴明。

彼は式神を操り、病気や災いを防ぐ呪術を行ったと伝えられています。

呪符(お札)の起源

陰陽師が使った「呪符」は、文字や図形を墨で書いた紙で、悪霊退散や病気平癒の力を持つとされました。

現代でいう「神社のお守り」や「お札」は、この呪符文化が形を変えて残ったものです。

平安時代に行われた代表的なおまじない

当時の記録から、いくつかの代表的なおまじないをご紹介します。

-

方違え(かたたがえ)

不吉な方角に行かないよう、宿を変えて災厄を避ける習慣。 -

御霊信仰(ごりょうしんこう)

怨霊を鎮めるために祭礼を行う。これが後の「祇園祭」に発展。 -

呪符・呪文

墨で書いた呪符を身につけたり、水に溶かして飲んだりして災厄を祓う。 -

言霊(ことだま)

言葉に宿る力を信じ、唱えることで現実を変えるとされた。

現代に残る「おまじない」の形

平安時代から千年以上たった現代でも、多くのおまじないが生活に根付いています。

-

神社のお守り・お札 → 呪符の進化形

-

厄払い・厄年の習慣 → 陰陽道の厄除け文化

-

初詣・おみくじ → 占いや吉凶判断の名残

-

合格祈願鉛筆・恋愛成就グッズ → 言霊・呪符の現代版

「日本で一番古いおまじない」は、形を変えながら今も私たちの暮らしに息づいているのです。

実際に試した人の口コミ

💬 「厄年に神社で厄払いを受けたら、大きな病気をせず無事に過ごせた」

💬 「受験前に合格祈願のお守りを買ったら、不思議と安心感があった」

💬 「京都で晴明神社に参拝してから、仕事が順調に進み始めた」

多くの人が「科学的根拠はないけれど、心の支えになる」と感じています。

おすすめの開運・おまじない関連グッズ

Q&A

Q. おまじないって本当に効果があるの?

A. 科学的に証明は難しいですが、「信じる心」が行動や心理に影響を与え、良い結果につながるケースが多いです。

Q. 自分で呪符を作ってもいいの?

A. 昔は陰陽師が専門でしたが、現代では神社仏閣で授与されるお守り・お札を大切にするのが主流です。

Q. 海外にもおまじない文化はあるの?

A. もちろんあります。西洋の魔女の呪文や、アジア各地のお札文化など、日本の呪符と似た風習が見られます。

まとめ

日本最古のおまじないは、平安時代の陰陽師が行った 呪符や祈祷 にルーツがあります。

-

平安時代、陰陽師は人々を災いから守る存在だった

-

呪符や言霊の文化は、現代のお守り・お札に受け継がれている

-

厄払い・祭礼・祈願など、今も日常に残る習慣は多い

おまじないは「信じる心」が最大の力。

現代の私たちも、千年前の人々と同じように、不安を和らげるために祈りを続けているのです。